Storia

I 43 martiri di Villamarzana rappresentano una delle pagine più tragiche della Resistenza italiana durante la Seconda Guerra Mondiale. L'evento si svolse il 15 ottobre 1944 nel piccolo comune di Villamarzana, in provincia di Rovigo, nel contesto della repressione nazifascista contro la popolazione civile e i partigiani della zona.

Contesto storico

Durante la Seconda Guerra Mondiale, la provincia di Rovigo e il Polesine furono territori attivi per la Resistenza italiana. La popolazione locale appoggiava i partigiani, fornendo loro rifugi, cibo e informazioni. La zona era strategicamente importante perché attraversata da importanti vie di comunicazione e dotata di vaste aree rurali, ideali per nascondersi e organizzare azioni contro le forze di occupazione nazifasciste.

In risposta alla crescente attività partigiana, i tedeschi e le milizie fasciste locali intensificarono le operazioni di repressione, includendo rappresaglie violente contro i civili, considerati complici o simpatizzanti della Resistenza.

Le premesse

Dalla tarda primavera del 1944 in Polesine vi fu un deciso aumento dell'uso della violenza da parte dei fascisti repubblicani, in particolare in autunno, con il rallentamento e l'arresto dell'avanzata alleata, i nazifascisti iniziarono a cercare di isolare e annientare i nuclei partigiani dalla provincia; in questo periodo diventarono una prassi le rappresaglie, come nel caso degli eventi di Villamarzana.

A partire da settembre gli scontri armati e i sabotaggi di matrice partigiana si fecero sempre più frequenti, fino a culminare il 23 settembre 1944 con due uccisioni, quella del comandante del distaccamento di Fratta Polesine Giuseppe Bomba e quella della camicia nera Pietro Castellacci; il Comando Provinciale autorizzò quindi un'indagine nella zona compresa tra Fratta Polesine, Castelguglielmo, e Villamarzana, mentre il responsabile dell'Ufficio Politico Investigativo (UPI) Rolando Palmieri e il comandante della Guardia Nazionale Repubblicana (GNR) Vittorio Martelluzzi decisero di infiltrare un gruppo di quattro militi della GNR, nel ruolo di organizzatori comunisti, tra gli sbandati della zona con l'obiettivo di individuare nuclei partigiani. Gli agenti, con l'aiuto di un impiegato comunale di Villamarzana, Giuseppe Raule (che distribuiva le tessere annonarie ai renitenti), riuscirono a partecipare a due riunioni clandestine, il 4 e il 5 ottobre, ma uno dei quattro venne riconosciuto da un disertore come membro della GNR; i partigiani decisero quindi di catturare l'intero gruppo di spie e di ucciderle nascondendone i corpi.

La rappresaglia

Il comando provinciale dispose un'operazione di accerchiamento comandata da Riccardo Serafini, che però fallì in partenza vista la scomparsa delle quattro spie. Venne quindi disposto un primo rastrellamento per tentare di ritrovare i militi scomparsi, nel corso del quale vennero anche incendiate alcune abitazioni, e diramato un manifesto che pretendeva la restituzione dei quattro fascisti; in questa occasione furono fatti molti prigionieri che vennero torturati con lo scopo di ottenere informazioni. Il parroco don Vincenzo Pelegatti fu obbligato a gestire lo scambio di ostaggi, ma durante la messa apparentemente fomentò una reazione ostile nella popolazione locale e venne quindi arrestato; anche il Segretario Politico di Villamarzana, Pietro Munari, venne messo in stato d'arresto pochi giorni dopo, perché fu visto partecipare a riunioni partigiane.

Vista l'inutilità delle informazioni ricavate dagli interrogatori vennero svolte delle indagini dal Comando Provinciale dalle quali emerse l'omicidio dei quattro militari e il fatto che sia il parroco che il Segretario Politico fossero a conoscenza della vicenda, venne quindi disposto un nuovo rastrellamento, eseguito dalla GNR e dalle Brigate Nere nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, nella zona delimitata dal Canal Bianco tra Castelguglielmo e Cà Moro e tra Alberazze, Chiaviche, Pellizzare e Precona. Durante il rastrellamento persero la vita 11 persone, mentre altri 42 uomini, tra cui anche un ragazzo che non aveva ancora compiuto 15 anni e altri 4 giovani di soli 16 anni, furono catturati e trasferiti nelle carceri di Rovigo, dove vennero torturati per scoprire il luogo di sepoltura delle spie fasciste; gli stessi furono poi trasferiti a Villamarzana, dove vennero fucilati il 15 ottobre, e tra di loro furono identificati anche gli esecutori dell'omicidio delle quattro spie fasciste. Attilio Malachin, anche se gravemente ferito fu l'unico tra i 42 di Villamarzana che riuscì a sopravvivere alla fucilazione, morì l'anno successivo nel tentativo di disinnescare una bomba. Don Vincenzo Pelagatti e Pietro Munari vennero sottoposti all'autorità del Tribunale Militare di Guerra che li condannò alla pena di morte, mentre Giuseppe Raule dovette scontare 20 anni di carcere.

Questo episodio fu una delle rappresaglie più cruente realizzate dai fascisti in Italia, vennero infatti duramente colpiti anche dei civili innocenti, e nonostante il partigiano Antonio Tasso avesse precedentemente svelato i nomi dei responsabili dell'uccisione delle spie infiltrate alle Brigate Nere, l'esecuzione proseguì a dispetto della promessa di risparmiare gli innocenti in cambio dei nomi dei colpevoli; inoltre questo evento rappresentò anche un caso particolare se si considera che furono insolitamente applicate da degli italiani le leggi marziali naziste. Gli eventi di Villamarzana colpirono in particolar modo la Brigata Garibaldi "Giovanni Tasso", un gruppo partigiano attivo dall'8 settembre 1943, il cui commissario politico fu Luigi Ferro, che arrivò a comprendere fino a 350 componenti, ma che subì notevoli perdite durante i rastrellamenti e la strage fino ad arrivare alla sospensione delle attività e allo scioglimento. La strage di Villamarzana acquisì inoltre grande risonanza mediatica per la sua efferatezza, venne infatti riportata dalla radio dell'Armata inglese e da un quotidiano svizzero.

Dopo la guerra

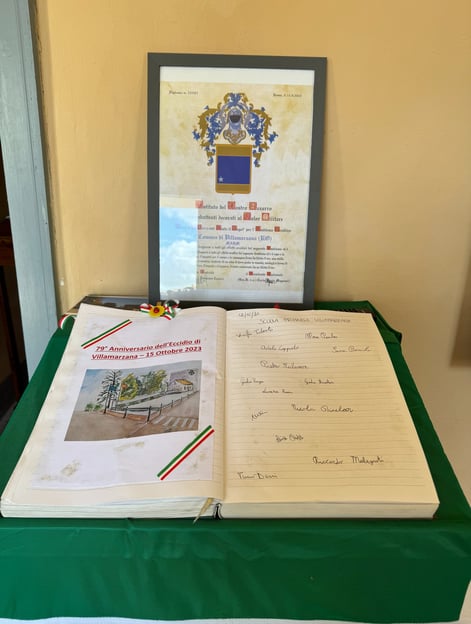

Dopo la liberazione dell’Italia, il ricordo dei 43 martiri è stato mantenuto vivo grazie alle commemorazioni annuali e alla costruzione di un monumento a Villamarzana, dedicato alle vittime. Il memoriale rappresenta una testimonianza della brutalità della guerra e del sacrificio di chi è stato vittima innocente della repressione nazifascista.

La storia dei 43 martiri di Villamarzana è stata riconosciuta come simbolo di resistenza e martirio civile e continua a essere raccontata per ricordare gli orrori della guerra e l’importanza della memoria storica.

Significato della commemorazione

Ogni anno, il 15 ottobre, la comunità locale e le autorità rendono omaggio ai martiri con cerimonie e momenti di riflessione, ribadendo l'impegno a non dimenticare e a promuovere i valori di libertà e giustizia per cui i martiri hanno involontariamente sacrificato la loro vita.